Editorial

Dieses Fortschrittsgefühl ist nicht angenehm.

Es erinnert aufs äußerste an einen Traum, wo man auf einem Pferd sitzt

und nicht herunter kann, weil es keinen Augenblick stillsteht.[1]

Die von Robert Musil in seinem Nachlaß zu Lebzeiten angestellte Diagnose beschreibt ein Stück klassischer Fortschrittskritik. Sie zielt auf die Entfremdung von einem gesellschaftlichen Prozess, den man angestoßen hat und mit dem man nun auf fatale Weise verwachsen zu sein scheint: „[S]o beginnt man sich jämmerlich zu fühlen, mit vier fremden Beinen unter dem Bauch, die unentwegt fortschreiten.“[2] Seit der Niederschrift dieser Zeilen in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich der Stand der Dinge nicht verbessert. Inzwischen sind die vier allzu selbstständigen Beine unter unserem Körper zu Rädern mutiert und die Räder zu Bits und Bytes im Datenstrom. Der Fortschritt schreitet nicht mehr, er generiert das Raum-Zeit-Kontinuum unserer Lebenswelt. Tatsächlich lässt die Mühe, die es kostet, die stetig zunehmende Akzeleration dieses Prozesses im eigenen Alltag zu adaptieren, schnell und immer schneller vergessen, wohin die Reise eigentlich gehen sollte. Musils Alptraum von der Verselbständigung des Fortschritts ist heute virtuelle Realität.

Zu den positiven Erscheinungen, die diesem Prozess entgegnen, zählt die Auseinandersetzung mit den Formen des Stillstands und des freeze in den Künsten und der Wissenschaft. Eingebettet ist diese Entwicklung in den weichen Kontext einer weitreichenden Kultur des slow: von slow food über slow architecture und slow money bis hin zum slow reading. Das sind allemal handfeste Anzeichen dafür, dass der Geschwindigkeitsenthusiasmus der klassischen Moderne in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Schichten inzwischen auf Skepsis stößt und auch die Begriffe ,Stillstand‘, ,Still‘ und freeze eine positive Umcodierung erfahren haben. Noch Ende des 19. Jahrhunderts, zur Hochzeit des Fortschrittsoptimismus, war das ganz anders. Stillstand galt als Rückschritt und die kalte Härte des freeze als Strafe oder unwillkommenes Verhängnis. Witzig-pädagogisch und abgründig führt Wilhelm Busch in der Geschichte vom Eispeter diese Verhältnisse vor Augen: Gesellschaftliche Unangepasstheit macht starr und führt den eigensinnigen Knaben in den Kältetod. (Abb. 1) Dem-gegenüber sucht das neu entwickelte Interesse an der Entschleunigung, an Stillstand, Still und freeze gerade dem gesellschaftlichen Konformitätsdruck durch qualitativ unangepasste Strategien der Wahrnehmung und des Handels zu entgehen. Es zielt auf die Unterbrechung der Beschleunigungsideologie, um einen Zugang zu einer verloren geglaubten oder tatsächlich neuen Beweglichkeit der Erfahrung zu gewinnen. Man möchte offen sein für das, was kommt, und innehalten, um dem Zustandekommen der Erfahrung Zeit zu geben. Stillstand erfordert Zeit, aber er gibt auch Zeit, in einer neuen Weise. Paradox und doch folgerichtig machen zahlreiche Kunstwerke gerade durch die Darstellung von Still und freeze diese qualitativ ganz andere zeitliche Gabe der Stillstellung ersichtlich.

Man muss nicht mit den letzten Dingen beginnen, um anzufangen, eine neue Erfahrung mit dem Stillstand zu machen. Der Tod, die Postapokalypse, das Ende der Geschichte – sie kommen früh genug, sobald sie sich aufgemacht haben zu kommen. Ein Blick auf den Alltag tut es auch, und vielleicht besser als alles andere. Der Stillstand als Ereignis kann sogar aus der Kohabitation des Banalen und des Lächerlichen erwachsen. Fischli und Weiss machen dies in ihrer Arbeit Der Stillstand, die Müdigkeit anschaulich. (Abb. 2) Stillstand kann ein prekärer Balanceakt sein, konfiguriert aus ganz gewöhnlichen Dingen. Dann stürzen die Zufälle des Alltags so aufeinander, dass sie für einen Moment ihre Wirksamkeit neutralisieren und im Fallen, im gegenseitigen Zufall, innehalten. Etwas steht dann still – bis es sich wieder bewegt und vielleicht sogar als Stillstand etwas in Bewegung gesetzt hat.

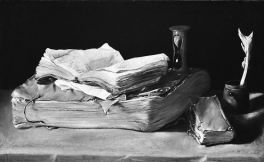

Das merkwürdige Wort ‚Stillleben‘ weist darauf hin, dass man es nicht nur mit toter Natur, nature morte, zu tun hätte. Im Stillstand gibt es eine Insistenz auf dem, was verschwiegen, still geworden, aber gleichwohl anwesend ist in den Dingen. Am besten abzulesen ist dies am Stillleben der Bücher. Sie schweigen über die in sie eingegangene Sprache und bewahren sie auf. Jeder weiß aber auch, dass die Zeit des Stilllebens der Bücher dabei ist abzulaufen. Ein spanisches Gemälde aus der Schule von Madrid hat diese Situation bereits im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts festgehalten. (Abb. 3) Die Auseinandersetzungen mit Still und freeze in der Literatur, im Theater, in der Fotografie, der Psychoanalyse und der Darstellung von Nahtoderfahrungen, die sich in diesem Heft der figurationen finden, sind nicht zuletzt Versuche, diesem allmählichen Abgleiten ins Vergessen entgegenzuwirken.

Die Beiträge dieses Heftes gehen zurück auf eine Tagung, die im Mai 2011 vom und im L’arc Romainmôtier veranstaltet wurde. L’arc (Littérature et atelier de réflexion contemporaine) ist eine Institution des Migros-Kulturprozent. Die Tagung wie auch ein Teil der Publikation wurden vom Migros-Kulturprozent unterstützt.

Die Redaktion dieses Heftes lag in den kundigen und sorgsamen Händen von Marc Caduff und Georges Felten.

Zuletzt sei angemerkt, dass die Herausgeberin der figurationen, Barbara Naumann, für dieses Heft den Part mit einem der Gasteditoren getauscht hat und, statt mit dem Editorial, mit einem Einleitungstext vertreten ist.

Zürich/Frankfurt a. M., im März 2012 Edgar Pankow

1) Robert Musil (1935): Nachlaß zu Lebzeiten. In: ders.: Gesammelte Werke in neun Bänden. Hg. v. Adolf Frisé. Bd. 7. Reinbek: Rowohlt, 1978, 515.

2) Musil (1935), 515.

Abb. 1: Wilhelm Busch: „Der Eispeter“ (1864). Aus: ders.: Und die Moral von der Geschicht. Sämtliche Werke und eine Auswahl der Skizzen und Gemälde in zwei Bänden. Hg. v. Rolf Hochhuth. Bd. 1. München: Bertelsmann, 71993, 455.